L’approvvigionamento della neve, ed il conseguente utilizzo delle neviere per la conservazione di questo prezioso bene, in passato ha rappresentato per l’uomo un’esigenza di assoluta importanza.

Sin dall’antichità la neve era largamente utilizzata. Testimonianze architettoniche di questi manufatti sono riscontrabili presso i vari siti archeologici, mentre per quelle storicamente più recenti l’utilizzo si è protratto sino ai primi anni del ‘900.

In Capitanata, le prime notizie documentali sulle neviere, sulla vendita della neve e sulla regolamentazione legislativa si hanno a partire dalla fine del 1600 per la città di Foggia, e dai primi anni del 1800 per gli altri centri. In particolare, dallo studio sono emerse notizie interessanti sulla presenza di neviere disposte soprattutto nell’arco del Subappennino Dauno e del Gargano, i cui centri erano i maggiori fornitori del prodotto, ma non è stato neanche trascurato lo studio sulla presenza e sulla tipologia delle neviere situate in pianura, in particolare nell’alto e basso Tavoliere; un’ampia trattazione che in definitiva ha riguardato tutti i centri della Capitanata.

Se dal punto di vista documentale la ricerca è stata abbastanza esaustiva, del manufatto architettonico di epoca più recente, purtroppo, ci sono pervenute pochissime testimonianze perché, nel tempo, molte neviere sono state destinate ad altri usi o interrate, pertanto, di alcune si è persa ogni traccia.

Ciò che si può affermare è che ogni centro, piccolo o grande che fosse, poteva vantarne il possesso.

Alla luce di tutto ciò, il presente studio ha lo scopo di riportare alla memoria di tutti una parte di storia, ormai dimenticata anche dagli anziani e sconosciuta alle nuove generazioni.

Da sempre l’uomo ha avuto l’esigenza di trovare refrigerio, specie durante la stagione estiva, attraverso l’assunzione di cibi e bevande fredde.

Oggi la tecnologia consente la produzione del ghiaccio artificiale in ogni casa, con frigoriferi, congelatori ecc., ma non sempre è stato così.

In passato l’uomo, per poter godere del privilegio di avere bevande e cibi freddi durante i mesi torridi, si ingegnò utilizzando ciò che la natura gli metteva a disposizione: la neve.

Questo prodotto, formato da microscopici cristalli di varie forme più o meno regolari, di acqua solidificata, spesso uniti in falde o fiocchi, si forma quando la temperatura dell’aria è inferiore a 0° C.

Essa, in passato, era merce preziosa ed un’abbondante nevicata era considerata una benedizione.

Con ogni mezzo l’uomo cercò di utilizzare questo prezioso genere anche quando madre natura non lo forniva, ossia durante la stagione estiva.

Nei paesi a clima temperato, l’utilizzo della neve era consuetudine sia per l’uso alimentare sia per quello medico: serviva per preparare sorbetti e bevande, per conservare i cibi, come riserva di acqua potabile per i periodi di siccità, ma era usata anche per curare febbri, ascessi, contusioni, ecc.

La neve veniva raccolta in luoghi esposti a nord, freschi ed umidi, quali sotterranei, grotte, scantinati e fosse oppure in costruzioni apposite, chiamate neviere [1].

Esse assunsero forme e tipologie diverse in funzione della zona geografica in cui si trovavano ed a seconda delle necessità locali.

In talune zone dell’Appennino, le neviere erano delle semplici buche nel terreno, pressoché circolari, con diametro di 5-10 m. e profonde altrettanto, con pareti di rivestimento in pietra in cui veniva conservato il ghiaccio [2].

In altre zone, specie nell’arco alpino ma anche in molte zone appenniniche, erano delle vere e proprie costruzioni in muratura, con il tetto a due e a quattro falde, senza finestre e con la sola porta di accesso.

Quando la profondità della neviera lo consentiva, si formavano più strati di neve intervallati da strati di frasche e foglie secche, che avevano funzione isolante. Questo sistema consentiva di mantenere freddo lo strato più profondo, anche quando si estraeva la neve dagli strati più superficiali.

Per il trasporto della neve nei luoghi di utilizzo erano adottati vari sistemi: talvolta sul dorso di muli, altre volte, quando le vie lo consentivano, in carretti o slitte.

Sul monte Faito, verso la fine del secolo scorso, si costruì una funivia con vagoncini per trasportare il ghiaccio dalle neviere montane agli abitanti di Castellammare.

Lungo l’arco alpino, ogni malga aveva la propria neviera: serviva per conservare meglio il latte, in attesa dell’accumulo di una quantità sufficiente per l’avvio della lavorazione del formaggio [3].

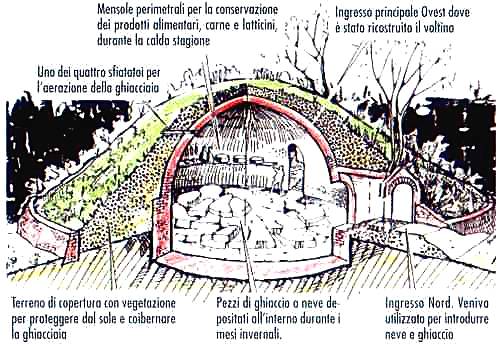

Nelle zone vulcaniche le neviere consistevano in un cilindro, scavato nel terreno, con una sola apertura per il carico di neve fresca e per il prelievo del ghiaccio; per garantire un sufficiente isolamento termico la costruzione era ricoperta da un grosso cumulo di terreno. Esse avevano l’ingresso rivolto verso Nord, per ridurre l’irraggiamento solare diretto verso l’interno. Anche la porta d’ingresso era schermata da una fitta copertura di frasche [4].

In Sicilia fino agli inizi del ‘900, nei mesi invernali più rigidi quando la neve cadeva copiosa, molti contadini di Piana salivano sulla Pizzuta a lavorare nelle neviere di proprietà del comune di Palermo, poste all’inizio del versante occidentale della montagna. La neve, raccolta in buche scavate ad imbuto, era compressa su vari livelli in corrispondenza dei quali veniva inserito uno strato di paglia [5].

A Catania era molto diffuso il commercio della neve dell’Etna; pertanto, le neviere si trovavano nelle cavità naturali della montagna. La neve veniva trasportata in città e nei paesi limitrofi con carretti coibentati in maniera rudimentale; infatti, per evitarne lo scioglimento i venditori cospargevano il fondo del carro con uno strato di carbonella ricoperto a sua volta di felci; al di sopra di queste ultime si disponeva la neve avvolta in un telo di canapa protetto superiormente da un altro strato di felci [6].

In Val Mugone, le neviere erano profonde circa 57 metri ed avevano l’ingresso con uno scivolo inclinato che portava direttamente alla cavità, alla cui base era depositata un’enorme quantità di ghiaccio [7].

Nell’Appennino Umbro-Marchigiano, le neviere erano delle strette depressioni esposte a nord, spesso a ridosso di pareti rocciose ed impervie. A Secinaro, vicino alla maestosa catena del Sirente, i nevaroli sin dal ‘500 erano soliti risalire il monte, fino alla neviera, dove si calavano con scale e corde per tagliare i blocchi di ghiaccio e riportarli a valle in gerle di vimini, avvolte in foglie secche isolanti, sul dorso di asini e muli [8].

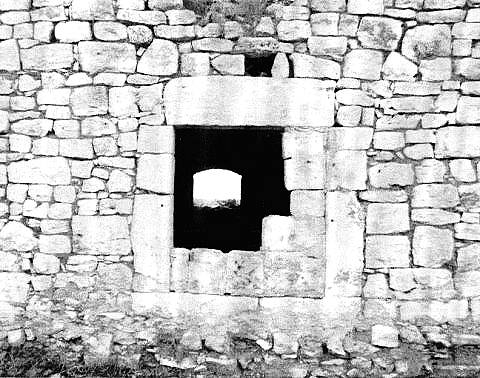

Nell’Altopiano delle Murge le neviere erano distribuite soprattutto presso le masserie e nei declivi dei campi; avevano la forma di un parallelogramma con volta a botte ed un piano di calpestio formato da terriccio ricoprente le lastre adagiate sulla volta per neutralizzare il calore in maniera uniforme. Esse avevano, inoltre, una o due aperture laterali murate o chiuse con porte di legno che servivano per prelevare il ghiaccio mentre la neve veniva infilata dalla bocca posta alla sommità della volta. Sul fondo, all’interno, si deponevano dei fasci di sarmenti il cui scopo era quello di evitare che le neve venisse a contatto con il suolo e potesse sciogliersi o inquinarsi.

La neve appena caduta veniva raccolta e, ancora fresca, veniva trasportata sui vaiardi [9] perché i traini erano ingombranti e non potevano entrare negli erbaggi senza provocare danni; oppure, si formavano grosse palle di neve e si lasciavano rotolare dall’alto verso il fondo della valle dove erano collocate le neviere. Solo la neve raccolta lontano dalle neviere era trasportata sui traini.

La neve raccolta veniva immessa nella neviera dall’apertura sulla volta mentre le porte laterali restavano chiuse sino al prelievo del ghiaccio. I fasci di sarmenti isolavano la neve dal fondo su cui si lasciava cadere un tubo che serviva per pompare l’acqua che lentamente si accumulava.

La neve veniva compressa affinché la neviera potesse contenerne grandi quantità.

Il commercio del prodotto era destinato soprattutto all’esportazione, fuori dall’Alta Murgia, verso i paesi costieri. Altamura, Minervivo, Santeramo, Locorotondo ed altri comuni erano i maggiori esportatori di neve [10].

Per meglio regolamentare i traffici commerciali della neve furono varate delle leggi apposite che regolavano, attraverso una serie di norme e consuetudini, la fornitura e la vendita del prodotto.

Fu quindi istituita la gabella della neve: un unico appaltatore aveva l’esclusiva della vendita della neve, egli però era obbligato a fornirla alle città a prescindere dalle condizioni climatiche.

Il prodotto, consolidato in ghiaccio, era tagliato in blocchi e trasportato dagli appaltatori verso i comuni per essere destinato alla vendita al minuto.

In Capitanata, le neviere solitamente venivano costruite dagli appaltatori, i quali stipulavano i contratti di appalto, con privativa [11]. Le modalità erano stabilite anno per anno sia dai comuni stessi sia dall’Intendenza di Capitanata.

La neve venduta era di due tipi: quella bianca, per uso alimentare e medico, e quella grezza o nera destinata ad altri usi.

Il prezzo variava a seconda della provenienza e non poteva essere superiore a tre grana per rotolo; a volte il prezzo di vendita era comprensivo della gabella che l’appaltatore doveva versare al comune. Spesso la gabella era comprensiva di una somma che l’appaltatore doveva versare alla chiesa Matrice del comune interessato per la festa dei SS. Patroni o per il viatico, come succedeva per il comune di Foggia. Tra le curiosità, dalla ricerca emerge che ancora oggi nel capoluogo della Capitanata esiste una via intitolata a S. Maria della Neve [12], protettrice di questo prodotto.

Tra le altre condizioni, inoltre, nei contratti si stabiliva la durata dell’appalto che poteva essere di un solo anno ma poteva protrarsi per un periodo più lungo e durare anche vari anni.

Le gare si bandivano attraverso l’affissione di manifesti. In base alle offerte presentate si procedeva alle subaste, l’aggiudicazione definitiva avveniva ad estinzione di candela in grado di sesta o di decima [13].

Gli appaltatori dovevano sempre essere garantiti, solidalmente, da una persona del posto di indubbia moralità. Tra le condizioni dell’appalto si stabiliva che la neve doveva essere fornita solo dagli appaltatori aggiudicatari e venduta dai dettaglianti scelti dal Comune, ma di concerto con gli appaltatori stessi. In caso di mancanza della neve l’appaltatore era soggetto al pagamento di una multa ed in caso di recidiva anche all’arresto personale.

Del manufatto architettonico, un tempo esistente nel nostro territorio, si hanno poche notizie certe; secondo alcune testimonianze orali, le neviere montane, per struttura e morfologia, erano diverse da quelle delle zone pianeggianti. Le prime erano scavate sia nella roccia sia nel terreno, le seconde erano scavate solo nel terreno; quelle collinari presentavano la stessa morfologia delle neviere montane.

A tale riguardo, Alfonso la Cava, a proposito delle neviere di Monte Sant’Angelo, piccolo centro del Gargano, parlando del clima garganico asserisce che il paese aveva un clima intensamente rigido nei mesi invernali, in cui la neve cadeva abbondante; gli sbalzi di temperatura, con frequenti temporali, specie quelli causati dal libeccio, erano improvvisi e di forte intensità.

Ma il paese era anche soggetto a periodi di intensa siccità, tanto che nel 1920 il Comune fece costruire delle grandi botti per il trasporto dell’acqua dalle navi cisterne in paese.

Ai periodi di siccità si contrapponevano le intense nevicate.

Le neviere di Monte Sant’Angelo si trovavano intorno al castello, e furono fatte interrare nel 1937 dall’avvocato Matteo Gatta per effettuare il rimboschimento dell’area.

La neve era raccolta in grossi blocchi provvisti di un foro centrale nel quale gli operai ponevano un bastone lungo e robusto che poggiava sulla spalla del portatore; in seguito, furono utilizzate le ceste di vimini che i contadini mettevano sulla testa o sulle spalle; la neve veniva deposta all’interno delle ceste, tra la paglia [14].

Poi, dalle zone di raccolta, la neve veniva trasportata con i Traini per mezzo di persone addette al compito, che solitamente erano scelte dallo stesso appaltatore del luogo in cui era stato aggiudicato l’appalto per l’anno della fornitura.

Le neviere delle zone pianeggianti erano grotte coniche a doppia fodera, profonde circa 12 o 15 metri; questi impianti produttivi oggi sono difficilmente riconoscibili, sia perché destinati ad altri usi, sia perché degradati a tal punto da poter individuare solo le cavità a cielo aperto [15].

Le neviere di Vico del Gargano erano per tipologia formate da una fossa di grandi dimensioni scavata nel terreno, a volte solo in parte nella roccia, solitamente erano situate nella zona più fresca ed ombrosa dove la neve si accumulava in grande quantità. I proprietari delle neviere erano soliti assumere una squadra formata da dieci o quindici operai che, muniti di pale, dopo aver eliminato lo strato superficiale di neve, la caricavano sui Traini e la trasportavano nei depositi per la conservazione.

La neviera era stata pulita in precedenza e, sul fondo, era stato depositato uno strato di paglia.

Al suo interno operavano gli Insaccaneve che calzavano sopra le scarpe e pantaloni dei sacchi di canapa legati all’altezza delle cosce per evitare di sporcare il prodotto durante il lavoro.

Questi erano muniti di appositi attrezzi di legno detti Paravisi aventi una forma rettangolare, con uno spessore di circa 40 cm., una larghezza di 30 cm. ed una lunghezza di 50 cm., molto pesanti con un manico alto circa un metro infisso al centro, cominciavano a comprimere la neve depositata; dopo il primo strato alto circa 40 o 50 cm., nella parte laterale delle pareti veniva deposta la paglia per isolare il prodotto dalla terra. Poi, la neve era coperta da uno strato di paglia avente una qualità diversa dalla prima, essa era detta Cama, e derivava direttamente dalla frantumazione della spiga del grano; mentre la paglia vera e propria era ricavata dallo stelo della spiga.

In questo modo, sotto il controllo del proprietario, dopo aver messo di lato la paglia per gli altri strati successivi si riempiva la neviera fino al raggiungimento del bordo superiore. Qui l’ultimo strato di paglia era più abbondante. Infine, si ponevano molti sacchi di canapa, uno strato di terra, delle tavole pesanti che premevano sulla neve sottostante coperte da ampi teloni si sovrapponevano le ramaglie di ginestre che fungevano da camera d’aria: il tutto era ricoperto da altre tavole.

Per evitare lo scioglimento del prodotto durante il trasporto si era soliti deporre la neve in sacchi di canapa contenenti paglia pulita, si caricavano sugli asini o sui carretti e si procedeva alla consegna per la vendita al minuto [16].

Dalla documentazione archivistica si evince che nelle zone pianeggianti la neve era fornita da vari paesi del Gargano, del Subappennino, della Lucania, dell’Abruzzo e delle Murge; i prezzi della fornitura variavano da periodo a periodo e per questo furono molte le situazioni controverse che si crearono fra appaltatori e Comuni.

Prima del 1800, a Foggia i contratti tra il Comune e gli Appaltatori erano stipulati dai notai attraverso le Obbliganze [17]. Nessuna notizia, invece, è giunta per il periodo anteriore al 1800 circa le condizioni di vendita della neve negli altri centri della Capitanata.

Prima dell’unità d’Italia, ove non specificato, nei contratti si faceva riferimento alla Legge n. 77 del 12 dicembre 1816 [18], che attraverso alcuni articoli, fissava le condizioni di appalto per la vendita della neve.

L’art. 206 stabiliva che le privative volontarie riguardavano solo la preparazione e la vendita dei beni commestibili. Esse erano temporanee e ad esclusivo vantaggio del Comune.

L’art. 208 della stessa legge stabiliva che le privative volontarie dovevano essere date in appalto a mezzo di asta pubblica. La loro durata ordinaria non doveva essere superiore ad un anno, inoltre solo quando le circostanze e le esigenze di un Comune richiedevano una durata maggiore, l’appalto poteva essere prolungato, ma non avrebbe potuto superare i tre anni.

L’art. 235, titolo IX- Capo I, stabiliva che le subaste [19] dovevano essere precedute da due manifesti da pubblicarsi ed affiggersi nell’intervallo di tre giorni l’uno dall’altro. Tra questi uno doveva essere affisso la domenica nei luoghi consueti del Comune; inoltre le subaste non potevano cominciare prima di otto giorni dalla pubblicazione del primo manifesto.

L’art. 236 stabiliva una seconda subasta cinque giorni dopo la prima, in seguito all’affissione di un altro manifesto pubblicato a norma dell’art. 235. Solo con questa i partecipanti avrebbero avuto l’aggiudicazione definitiva in grado di sesta o di decima.

Stabiliti i criteri dell’appalto, attraverso i verbali decurionali, i Comuni facevano affiggere i manifesti in luoghi diversi e, dopo aver esaminato le prime offerte, procedevano alle subaste.

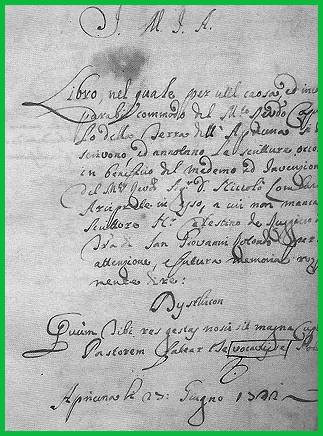

Per meglio comprendere le modalità e le condizioni degli appalti si trascrive un contratto tipo.

I contratti di appalto, sia pure con qualche variazione, in genere erano identici per ogni Comune; solitamente, per le norme generali, si rimandava alla legge n. 77.

Si trascrive il contratto di appalto del Comune di Campomarino, riportato nel verbale del 23 maggio 1807, estratto dal libro delle Obbliganze penes acta della Regia Corte [20].

«A dì ventitré Maggio milleottocento sette in Campomarino e presso gli atti della Regia Corte.

Costituiti personalmente presso gli atti di questa Regia Corte ed in presenza nostra, e de’ sottoscritti testimoni il sig. Domenico Antonio Noventa Sindaco di questa Comune interviene per se e suoi successori Sindaci in nome e parte di questa Comune alle cose infra[scri]tte.

E Pasquale Russo di Montorio, al presente in questa Terra, interveniente per se e suoi eredi e successori dall’altra parte.

I detti sig. Sindaco e Pasquale Russo con giuramento, toccate le scritture, hanno asserito, che sono venuti a Convenzione di dover d[etto] Pasquale Russo provvedere questa Comune della neve, che gli bisogna ne’ mesi estivi, cominciando dal primo Maggio a tutto li quindici di Ottobre colle seguenti condizioni.

1° – che debba d[etto] Russo a sue proprie spese, e conto fissare qui un venditore di neve a minuto, il quale deve dispensare la neve a chiunque n’avrà bisogno a giusto peso, e misura, senza far mai mancare detto genere dal primo Maggio a tutte li quindici Ottobre senz’interruzione alcuna; nel qual caso di mancanza, niun caso escluso, incorre d[etto] Russo nella pena di Docati sei in beneficio dell’università, qualora d[etta] mancanza succede per lo spazio d’una sola ora.

2° – che d[etto] obbligo di provvista di neve s’intenda a decorrere per quest’anno, e per altri anni nove successivi a tutto li quindici ottobre milleottocentosedici; col patto però espresso, che mancando o nel sud[detto] tempo la neve in Montorio, perché non caduta dal cielo, debba, e possa essere in quell’anno escluso il d[etto] Russo dal partito, che contra e, per quell’annata; ben inteso, che ciò s’intenda qualora effettivam[en]te d[etto] Russo non abbia neve di sorta alcuna nella sua neviera, ne ve ne sia in Montorio, nel qual caso deve d[etto] Russo deve prevenire gli Amministratori di questa Uni[versi]tà per tutto li quindici d’aprile di quell’anno, perché se ne posseggono altrove.

3° – che d[etta] vendita di neve al minuto debba farsi dal d[etto] Russo ne’ tempi convenuti al prezzo stabilito e fisso di grana uno e cavalli sei per ogni rotolo di giusto peso in tutto il suddetto decennio senzacchè possa alterarsi in modo alcuno il d[etto] prezzo; e per la giustezza del peso si obbliga a soggiacere alle pene comunali ogni qualvolta sia trovato in frode.

4° – che per la validità della presente convenzione l’obbliga d[etto] sig. Sindaco d’ottenere il permesso, ed assenso dell’Intend[en]za Provinciale, ed esso Pasquale Russo da per le sue mancanze e per la sicurezza del partito per plaggio il sig. Giuseppe Corriero qui presente, ed accettante; il quale si assume di rispondere per d[etto] Russo nella forma più ampia, e più legale.

Obbligandosi a tale effetto vicendevolm[en]te esse Parti, l’una all’altra, in tutte sud[dette] cose anche a modo delle prigioni di Napoli, e de’ riti della G. C. potendosi incusare la presente convenzione contro del controventore di ogni luogo, Corte o foro colla clausola del Costituto precario, sotto pena d[detta] homo giurato e si sono obbligati in forma.

Segno di croce di Pasquale Russo, che si obbliga come sopra = segno di croce di Giuseppe Corriero, che si obbliga e plaggia come sopra = Domenicantonio Noventa Sindaco = Donato Manes Testimonio = Diego Sportelli Testimonio = Giandom[eni]co Gianni Testimonio = Isidoro De Laureto Supp[len]te.

La presente Copia è stata estratta dal libro delle Obbliganze penes acta di questa Corte di Campomarino, principiato in Agosto 1807, in avanti si stente al foglio 49, col quale sulla collazione concorda, in fede Isidoro De Laureto supplente».

Analizzando i vari punti del contratto trascritto, si potrà notare che l’appaltatore doveva provvedere anche alla vendita al minuto della neve, cosa che in genere spettava ad altre persone scelte dai decurioni come avveniva in altri centri della Capitanata e, in caso di mancata fornitura del prodotto, l’appaltatore, come previsto, pagava una multa a beneficio del Comune interessato.

In questo caso il contratto di appalto aveva una durata di dieci anni. Come si è visto, con la Legge n. 77 furono stabilite condizioni diverse e, la durata dell’appalto non poteva superare i tre anni. Tra le altre condizioni, il contratto prevedeva che nel caso in cui la neve non fosse caduta e l’appaltatore fosse stato impossibilitato a fornirla in tempo utile, solo per quell’anno, era esonerato dalla fornitura del prodotto senza pagare ammende, a patto che avesse avvertito il Comune interessato.

Dopo aver stabilito il prezzo, l’appaltatore era obbligato a vendere la neve a peso giusto, senza frode. Nel caso fosse stato scoperto in flagranza di reato, sarebbe stato multato dal Comune.

Tra le clausole finali si apprende che, per l’approvazione definitiva dell’appalto, il Comune si rimetteva all’espresso assenso dell’Intendenza Provinciale. Nel caso l’appaltatore fosse venuto meno agli obblighi contrattuali, sarebbe subentrato il garante solidale, che all’atto della stipula del contratto assicurava l’osservanza delle norme contrattuali sia sotto l’aspetto amministrativo sia legale, rispondendone personalmente e solidalmente in caso di inadempienza.

Solitamente, le clausole esaminate nel contratto di appalto relativo al Comune di Campomarino si presentano identiche anche per gli altri centri della Capitanata; qualche piccola variazione sarà sottoposta all’attenzione del lettore nell’analisi dei singoli contratti. Il repertorio archivistico oggetto della presente pubblicazione esplicita con maggiore chiarezza sia i luoghi di provenienza della neve, sia le modalità degli appalti per il periodo che intercorre tra il 1696 ed il 1800.

Dai primi anni del 1900 la fornitura di neve è soppiantata dalla produzione di ghiaccio industriale che viene venduto fino a tempi recentissimi, ovvero fino a quando non entra nelle case il frigorifero. Si conclude così un’era di tradizioni e folclore lasciando spazio solo ai ricordi.

CURIOSITÀ

U’ Grattamariann’

La tradizione narra che in molti paesi della Capitanata durante il periodo estivo nelle cantine e nei caffè si vendeva la neve ai clienti abituali tagliandola a pezzi per preparare sorbetti.

La domenica, dopo le celebrazioni religiose, la gente del posto dopo la passeggiata, ù strusc’, si recava in questi posti per acquistare il prodotto che, doveva refrigerare e deliziare i palati dei buongustai più esigenti che, dopo il luculliano pranzo festivo, erano soliti preparare le refrigeranti bibite.

Nei paesi del Gargano, l’acqua fresca delle sorgenti veniva trasportata nei Cic’n, Giarr e Quartèr, appositi recipienti di creta di capacità differenti. I gestori dei caffè e cantine specie nei giorni festivi, su richiesta dei clienti preparavano le granite con caffè o altre essenze usando un coltello per raschiare la neve oppure era usato un attrezzo simile ad una piccola pialla munita di una lama affilata di acciaio posta di traverso nella parte di sotto che sfregata su un pezzo di ghiaccio lo sbriciolava minuziosamente fino a raggiungere la quantità occorrente per far le granite richieste.

Tale attrezzo era meglio conosciuto con il nome di Grattamariann’ [21].

IL NEVIERAIO “IL NEVIAIOLO”

Quasi all’ingresso della vecchia Vico (FG), percorrendo Via di Vagno si perviene alla piccola Piazza denominata della Misericordia, che prende il nome dalla chiesa lì situata. In questa viene venerata la “Madonna della Neve” che viene festeggiata annualmente nei primi del mese di agosto.

È rappresentata con il bambino Gesù sul braccio sinistro; con la mano destra ostenta verso i devoti un fiocco di neve. Verso la fine del 1800, il priore di quella confraternita era tal Azzarone Michelantonio, il quale era proprietario di vastissimi agrumeti ubicati in località “Murge nere”.

All’epoca non esistevano attrezzature per la confezione di gelati, granite e altro, che si vendevano specialmente durante i periodi estivi. All’epoca, la neve cadeva abbondantissima ed alle volte, specialmente a dicembre che era il mese maggiormente nevoso, arrivava fino agli architravi delle porte di casa. Altrimenti era un’invernata abbastanza calda e senza neve. Nei pressi dell’attuale piazza “San Francesco” vi erano delle neviere, costituite da ampi fossati nei quali i “nevierai” facevano raccogliere la neve a strati, calcati con i piedi e ricoperti di paglia, per prelevarla d’estate a piccoli cubetti e venderla per i rinfreschi. Ciò è avvenuto fino al 1925 quando Nicola De Petris, ex coadiutore del notar Saverio Girlanda, divenuto industriale, fece impiantare la macchina per la costruzione di blocchi di ghiaccio. Occorre inoltre precisare che le arance specialmente quelle toste (durette) maturavano più o meno nel periodo natalizio.

In dicembre, mese al quale si riferisce l’accaduto, non s’era ancora visto un fiocco di neve. Il povero nevieraio, preoccupandosi che ai suoi pargoletti durante l’estate sarebbero mancati i più indispensabili mezzi di vita, si recò presso la balaustra dell’altare della Madonna sua protettrice, e battendosi in petto e senza alcun rispetto umano cominciò a implorare la grazia di abbondanti nevicate senza preoccuparsi, nella disperazione della sua richiesta, se vi fossero persone presenti. Supplicò: «Madonna mia, fai nevicare!».

Il Michelantonio, che stava nell’adiacente sacrestia e che proprio in quell’anno aveva un’abbondanza di arance, temendo che un eventuale gelo danneggiasse il prodotto del suo latifondo, uscì dalla sacrestia e volgendosi al nevieraio lo apostrofò duramente: «E tu, cosa stai dicendo?».

E il nevieraio, in risposta: «E tu cosa vuoi da me? Non sai che danno subirei io con la mia famiglia se non nevicasse? Ai figli miei chi darebbe un tozzo di pane durante l’estate? Del resto, fammi pregare la Madonna mia e tu vai a pregarti san Valentino che è il patrono degli aranceti.

A tali parole l’alterco ebbe fine…

FONTI DOCUMENTARIE

Archivio di Stato di Foggia:

– Intendenza e Governo di Capitanata, Affari Comunali s. I e s. II;

– Intendenza e Governo di Capitanata, Carte varie, Corrispondenza Amministrativa;

– Consiglio d’Intendenza, di Governo e Prefettura di Capitanata, 1^ Camera, Processi;

– Intendenza e Governo di Capitanata, Affari Comunali, s. I e s. II, Appendice I e II;

– Intendenza, Governo e Prefettura di Capitanata, s. II, Appendice I e II;

– Intendenza di Capitanata, Atti vari;

– Intendenza di Capitanata, Amministrazione Finanziaria, s. II;

– Catasto Onciario di Sant’Agata di Puglia;

– Archivio Storico del Comune di Foggia, Obblighanze Penes Acta, Parte I e Parte II;

– Archivio Storico del Comune di Foggia, Appendice;

– Dogana s IX, processi;

– Dogana s. II, Atti Civili;

– Intendenza di Capitanata, Prefettura di Foggia, s. II, Tratturi;

– Collezioni delle Leggi e Decreti Reali, vol. 4;

– Prefettura, Affari Speciali del Comune, s. II;

BIBLIOGRAFIA

ANTONELLIS L., Cerignola Guida alla città, Comune di Cerignola,Cerignola 1999.

ARBORE G., Famiglie e dimore gentilizie di Foggia, Schena, Fasano 1995.

BIBLIOTHECA SANCTORUM – ISTITUTO GIOVANNI XXIII DELLA PONTIFICIA UNIVERSITA’ LATERANENSE, Città Nuova Editrice, Roma 1968.

CALVANESE G., Memorie per la città di Foggia, Leone Editrice, Foggia 1991, rist. anast. del 1932

DE MONTE N., Una gemma del Gargano, Arti Grafiche S. Pescatore, Foggia, senza data.

DI GIOIA M., Foggia Sacra ieri e oggi, Amministrazione Provinciale di Capitanata, Foggia 1984.

GANDOLFI g., Tavole di ragguaglio delle unità di pesi e misure, Napoli 1861.

G.E.A., Conoscere la città, Foggia dal Neolitico ai giorni nostri, Scuola Media “G. Bovio”, Foggia 1997.

GUARELLA G, Niviere e vendita della neve nelle carte del passato, in Umanesimo della pietra, 1988.

GUIDA IAL, Viaggiando tra i Santuari di Capitanata, Edizioni Incontro alla Luce S.R.L., Foggia 1998.

Icone di Puglia e Basilicata dal Medio Evo al Settecento, a cura di Pina Belli D’Elia, Mazzotta, Milano 1998.

Il Gargano Nuovo, anno IX, nn. 1, 2, 3, gennaio, febbraio e marzo 1983.

LOPRIORE L., Orta Nova tra ‘700 e ‘900, Storia Urbanistica ed Architettura, Bastogi, Foggia 1999.

MAULUCCI VIVOLO F. P., Sulle Tracce di San Potito, Bastogi, Foggia 2000.

NICASTRO C. G., Bovino, storia di popolo, vescovi duchi e briganti, Amministrazione Provinciale di Capitanata, Foggia 1984.

RICCA E., La nobiltà delle Due Sicilie, Forni, Bologna 1978.

ROSSION M. V. O.Ss.R. – Al sole dell’amore, Postulazione Generale C.Ss.R., Materdomini (AV) 1985.

SAITTO G., Poggio Imperiale, storia, usi e costumi di un paese della Capitanata, Edizioni del Rosone,Foggia 1997.

Saluti da Foggia, Amministrazione Provinciale, Foggia 1997, pag. 5.

SINISI A., I beni dei Gesuiti in Capitanata nei secoli XVII – XVIII, C.E.S.P., Napoli 1963.

SPIRITO G., La Storia di Foggia attraverso la toponomastica, Bastogi, Foggia 1998.

TANCREDI G., Folclore Garganico, rist. anast. del 1938 a cura del Centro Studi Garganici per la Banca Popolare di Apricena.

Villaggio Globale, anno 1, Centro Studi Torre di Nebbia, giugno 1998.

VILLANI M. – SOCCIO G., Le Vie e la memoria dei Padri, Santuari e percorsi devoti in Capitanata, Amministrazione Provinciale di Foggia, Foggia 1999.

BIBLIOGRAFIA TELEMATICA

http://212.77.69.144/sportello/mestieri/neviera.htm

http://www.parks.it/grandi.itinerari/altavia/altavia23-24/altavia23-24.html

http://www.geocities.com/Yosemite/Forest/5244/CAM/Roccamonfina.html

http://trevico.terrashare.com/cultura.html

http://www.asicilia.it/cultura/storie/21.htm

http://www.comune.gioiadeimarsi.aq.il/gioia_pna_geologia.htm

http://sirente.net/it/paesi/secinaro/neviera.htm

NOTE

1 http://212.77.69.144/sportello/mestieri/neviera.htm

2 http://www.parks.it/grandi.itinerari/altavia/altavia23-24/altavia23-24.html

3 http://www.geocities.com/Yosemite/Forest/5244/CAM/Roccamonfina.html

4 http://www.geocities.com/Yosemite/Forest/5244/CAM/Roccamonfina.html

5 http://trevico.terrashare.com/cultura.html

6 http://www.asicilia.it/cultura/storie/21.htm

7 http://www.comune.gioiadeimarsi.aq.il/gioia_pna_geologia.htm

8 http://sirente.net/it/paesi/secinaro/neviera.htm

9 Specie di portantine in legno a quattro mani.

10 P. CASTORO, Le neviere, in Villaggio Globale, anno 1, n. 2, giugno 1998, a cura del Centro Studi Torre di Nebbia. Sulle neviere di Locorotondo ed Altamura si veda pure: G. GUARELLA, Niviere e vendita della neve nelle carte del passato, in Umanesimo della pietra, 1988, pp. 117 e ss.

11 Contratto con cui l’appaltatore si assicurava il monopolio sulla vendita del prodotto.

12 G. SPIRITO, La Storia di Foggia attraverso la toponomastica, Bastogi, Foggia 1998, p. 196. La strada prende il nome da un’antica chiesa sotto il titolo di Sant’Elena, ubicata nell’attuale Piazza Giordano; nel 1078, l’eremita Carlo Ferrucci, rettore della chiesa e dell’abbazia di Sant’Elena, voleva installare una lampada ad olio sotto il quadro che raffigurava Sant’Elena. Nel conficcare il chiodo al muro l’intonaco si scrostò ed apparve l’occhio di un affresco più antico, raffigurante la Madonna con Bambino con le mani incrociate, era il 5 agosto ed in quella data si festeggiava la ricorrenza della Madonna della Neve. Così, la chiesa da allora fu intitolata alla Madonna della Croce, ma fu anche detta della Madonna della Neve. La chiesa fu demolita nel 1930, per far spazio all’attuale Palazzo degli Uffici Statali.

13 Per sesta si intenda il sesto giorno di asta e per decima il decimo giorno.

14 G. TANCREDI, Folclore Garganico,rist. anast. del 1938, a cura del Centro Studi Garganici per la Banca Popolare di Apricena, pp. 367 e 368. L’indicazione è stata cortesemente fornita dalla prof.ssa Teresa Maria Rauzino.

15 Cfr. L’antica civiltà… sito internet cit.

16 Cfr. N. M. BASSO, L’industria del freddo fra ‘800 e ‘900, Parte descrittiva, in Il Gargano Nuovo, anno IX, nn. 1 e 2 gennaio-febbraio 1983, p. 3.

17 Contratti brevi contenenti tutte le condizioni di appalto.

18 ASFG, Collezione delle Leggi e Decreti Reali, anno 1816, vol. 4 – 15777, p. 423.

19 Forma di aggiudicazione all’incanto dell’appalto.

20 ASFG, Intendenza e Governo di Capitanata, Corrispondenza Amministrativa, Carte varie, b. 41, fasc. 3321.

21 N. M. BASSO, L’industria del freddo fra ‘800 e ‘900, Parte descrittiva, in Il Gargano Nuovo, anno IX, nn. 1 e 2, gennaio-febbraio 1983, p. 2.

©2004 Lucia Lopriore. Queste pagine sono tratte dal volume di L. LOPRIORE, Le neviere in Capitanata : affitti, appalti e legislazione, Edizioni del Rosone, Foggia 2003.

©2004 Lucia Lopriore. Queste pagine sono tratte dal volume di L. Lopriore, Le neviere in Capitanata : affitti, appalti e legislazione, Edizioni del Rosone, Foggia 2003.