I Medioevi del Cinema (sec. XX – XXI)

La rielaborazione dell’età di Mezzo attraverso alcune celebri pellicole cinematografiche

1. Medievalismi nel Cinema. Dalle origini ad oggi: alcuni esempi

Il Medioevo che approdava nei Cinema e in televisione a partire dagli ultimi anni del XIX secolo, vantava già una lunga “carriera” di rappresentazione tra i diversi canali comunicativi ed artistici d’età moderna (giornali, letteratura, pittura, architettura, poesia).

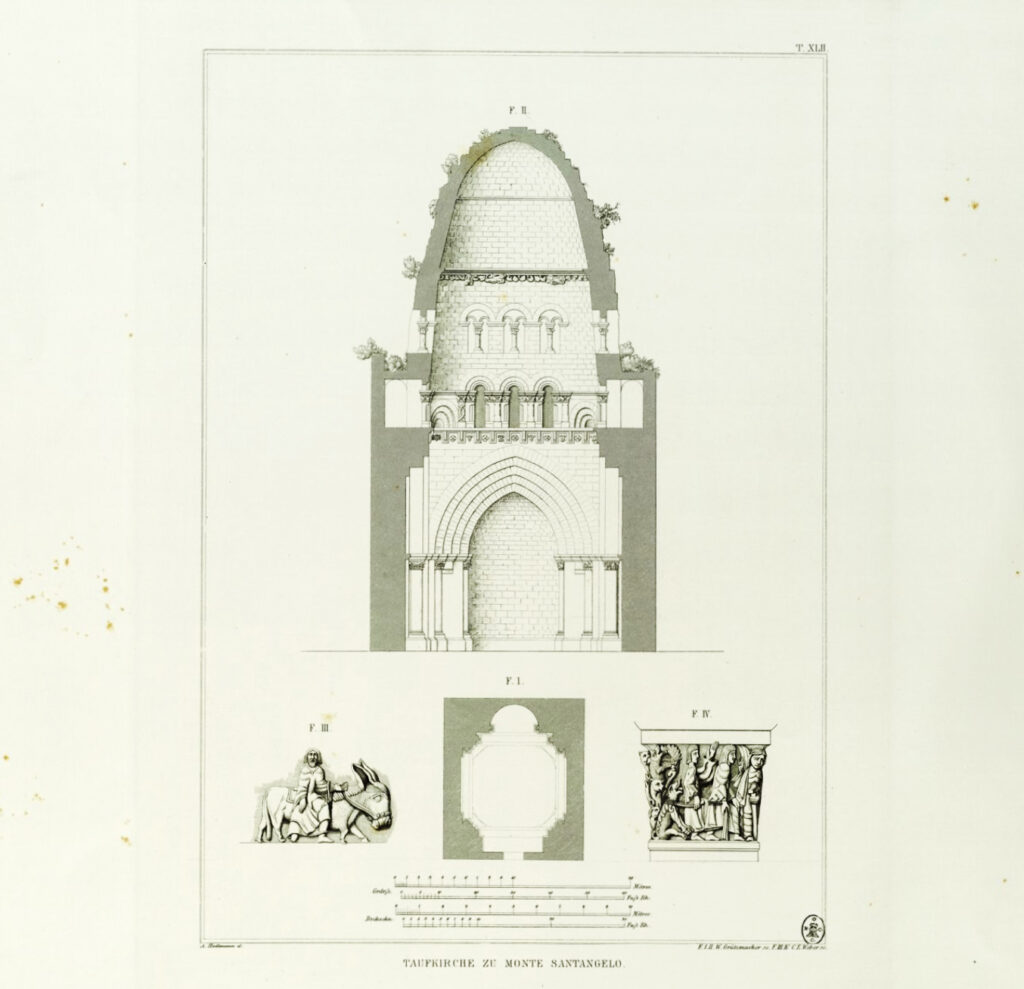

Nel corso dell’Ottocento, come già è stato accennato in alcuni articoli precedenti, il gusto per il Medioevo si diffonde in tutta l’Europa romantica: l’architettura neo-stilistica ne resta uno degli esempi più significativi, a sua volta declinata in una moltitudine di varianti nazionali e regionali; gli stili liberamente ispirati alle monumentalità del passato medievale, come il neogotico, il neoromanico, il neomoresco, l’eclettismo, divengono il simbolo della borghesia emergente, uno status symbol o tratto distintivo della nobiltà regale, che vuole sottolineare le proprie origini medievali, o ancora espressione del potere monarchico – restaurativo (in tal senso si pensi ai restauri di monumenti ed edifici pubblici del Medioevo, promossi dai sovrani ottocenteschi, come Carlo Felice Savoia ad Hautecombe, Ferdinando I di Borbone a Palermo con i restauri decennali della Cattedrale e del Palazzo Reale, il restauro in stile neogotico del Duomo di Colonia finanziato dalla Corte prussiana di Federico Guglielmo IV) (1).

Come non citare, in questo contesto, l’architetto del secolo, Viollet-Le-Duc (1814-1879), autore dei restauri integrativi e “neomedievali” francesi (fortemente inventivi, ricostruttivi e rielaborativi) di Notre-Dame, del Castello di Pierrefonds, della cittadella fortificata di Carcassone, della Sainte Chapelle di Parigi, ispiratori dei fantasiosi castelli delle fiabe Disneyane (2).

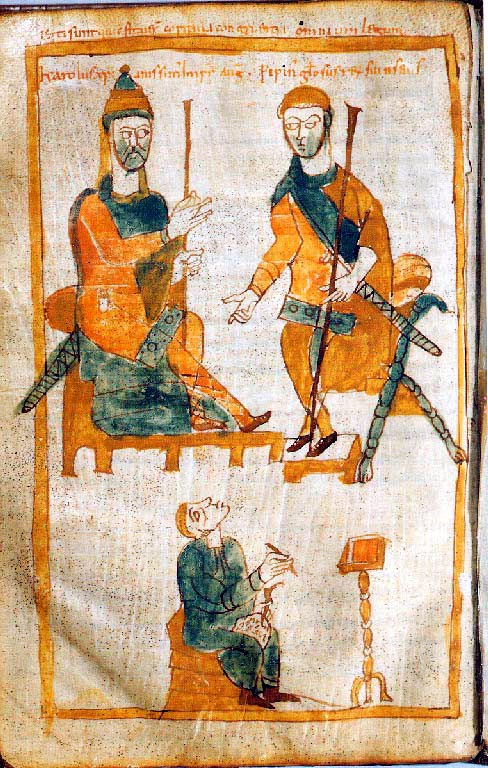

Questo interesse crescente per il Medioevo e il suo ruolo “mitopoietico”, di generatore di miti e storie patrie, nazionali, viene largamente promosso, esaltato e diffuso dalla letteratura, come il romanzo storico di Walter Scott, inaugurato con il Waverley (1814), la narrativa gotica, da Horace Walpole (The Castle of Otranto, 1764) a Lewis (The Monk, 1796), nonché dalla riscoperta e la traduzione (spesso vere e proprie rielaborazioni) dei poemi epici e dei romance d’età medievale, come il Parcival e Nibelungenlied, recuperati da Bodmer negli anni Cinquanta del Settecento, che ispireranno i drammi musicali di Richard Wagner (La Tetralogia L’anello del Nibelungo, 1848-1876), le ballate popolari inglesi raccolte da Richard Hurd nelle Reliquies of Ancient English Poetry (1762), i Canti di Ossian (1760), di James Macpherson, in realtà una libera interpretazione di poesie gaelico – scozzesi d’età medievale, tutte opere che puntavano a dimostrare la superiorità dell’epica medievale d’area germanica e nord europea rispetto a quella classica, latina e mediterranea (3).

Ma l’età medievale fu anche sentita e rappresentata come una dimensione utopica, da attualizzare, sognare e rivivere: è il caso di William Morris (1834-1896), poeta inglese, romanziere, pittore, editore e, soprattutto, fondatore delle “Arts and Craft”, movimento artistico ispirato liberamente alle Corporazioni d’Arti e Mestieri medievali, che faceva suoi i principi attribuiti dallo stesso Morris e dai suoi antesignani Pugin e Ruskin, all’arte e al lavoro delle maestranze dell’età di mezzo, ovvero il corporativismo, l’idea di un’etica cristiana nell’arte, la legittimità e piena dignità stilistica del prodotto d’artigianato, che è frutto non soltanto di un’operazione e abilità manuale, ma anche del valore, delle virtù del suo produttore (4).

In tal senso il Medioevo morrisiano diventava una valida e attuabile alternativa al mondo moderno, delle macchine, delle fabbriche e dell’industrializzazione, un contraltare luminoso ad una realtà colpevole di standardizzare la produzione artistica e rendere statico, senza valore, il prodotto dell’uomo. La “Morris e Co”, nata in seno al movimento “Arts and Craft”, che comprendeva, oltre il già citato Morris, Dante Gabriele Rossetti, Edward Burne Jones, Madox Brown e Philip Webb (tutti artisti parte della Confraternita dei Preraffaelliti, associazione di pittori interessati a rievocare ed esaltare nelle loro opere temi cavallereschi, arturiani, shakespeariani, che trovavano negli Idilli del Re di Tennyson, del 1885, la loro resa letteraria), specializzata nella produzione di tessuti, carte da parati, arazzi, vetrate decorative, con soggetti e temi di ispirazione medievale, sarà d’esempio per la società bolognese “Aemilia Ars”, di Alfonso Rubbiani (1848-1915), protagonista di un revival stilistico neomedievale in Emilia Romagna (4).

Un’immagine romantica di Medioevo, ricreato ulteriormente nel corso del Novecento (seppur spogliato dei suoi accenti risorgimentali e scenografici, confluito nel Liberty con accenti più decorativi ed estetici), ed entrato potentemente a far parte dell’immaginario collettivo occidentale, a tal punto da influenzare i mass-media, la cultura pop, la musica, le mode e le rievocazioni storiche della nostra contemporaneità, le quali, a loro volta, ne ripropongono un’immagine, una rappresentazione idealizzata, ben poco filologica, ma fantasy, mitica, o apocalittica, connessa soltanto a determinati aspetti, particolarmente suggestivi o emotivi dell’età di mezzo (5).

Sin dalle prime esperienze del XX secolo il Cinema ha rappresentato una delle principali fabbriche dell’immaginario medievale; a tal proposito, impossibile non citare il film muto L’Inferno (1911) ispirato alla Divina Commedia dantesca, prodotto dalla “Milano films” e diretto da Bertolini, Giuseppe de Liguoro e Adolfo Padova; Giovanna d’Arco (1913), con la regia di Ubaldo del Colle, prodotto da “Savoia films”, primo lungometraggio muto dedicato alla condottiera francese; l’horror tedesco Nosferatu il vampiro (1922), diretto e prodotto da Friedrich Murnau, ispirato al celebre romanzo gotico Dracula di Bram Stocker (1897), pellicola intrisa da quelle suggestioni medievaleggianti e neogotiche, un Medioevo oscuro, tenebroso caratterizzato da castelli imponenti e temibili, guglie spaventose e creature del folklore medievale; ed infine due film del 1913, entrambi dal titolo Ivanhoe ed ispirati all’omonimo romanzo di Scott, uno statunitense, con la regia di Herbert Brenon, l’altro inglese, diretto da Leedham Bantock [1].

Fig. 1. Re Theoden (interpretato dall’attore Bernard Hill, scomparso recentemente), Re e Signore di Rohan ne Il Signore degli Anelli. Il Ritorno del Re (The Lord of the Rings. The Return of the King, 2003), incarna i valori cavallereschi e l’etica cortese dell’Eroe della letteratura medievale (Ciclo bretone, romance, epica altomedievale).

Sono questi alcuni illustri precursori delle produzioni cinematografiche occidentali successive, in particolare di quelle figlie dell’industria hollywoodiana, espressione di una cultura americana innamorata, sin dalla seconda metà del XIX secolo, dei miti del Graal, del Ciclo Bretone, del Medioevo simbolico e arturiano dei Preraffaelliti, di eroi leggendari come Sir Gawain, Prince Valiant, Sir Kay della Tavola Rotonda e Robin Hood illustrati, fra gli altri, da Howard Pyle (1853-1911) ed Harold Foster (1892-1982) [2].

In questo processo un ruolo di primo piano spetta ai prodotti dell’americana Walt Disney, ispirati al ciclo arturiano, alle fiabe dei fratelli Grimm e ai castelli neogotici e suggestivi di Ludwig II di Baviera: Snow White and the Seven Dwarfs (Biancaneve e i sette nani, 1937), Sleeping Beauty (La bella addormentata nel bosco, 1959) Cinderella (Cenerentola, 1950), The Sword in the Stone (La spada nella roccia, 1963), The Hunchback of Notre Dame (Il gobbo di Notre Dame, 1996) sono film d’animazione che rappresentano il tentativo degli Stati Uniti, innamorati dei romanzi storici di Walter Scott e delle leggende arturiane della madrepatria, di appropriarsi di un’età che storicamente non è mai appartenuta loro ma nella quale, trasfigurandola, sognandola e immaginandola, trovano la loro nuova identità e legittimazione [3].

Tra le produzioni statunitensi ricordiamo Excalibur (1981) di John Boorman, ispirato alle storie del Ciclo Arturiano descritte da Thomas Malory nel XV secolo, L’armata delle tenebre (Army of Darkness, 1992), film che alterna viaggi nel tempo e comicità demenziale ad ambientazioni, trame e scenografie che ritraggono un Medioevo magico, truculento e splatter, del regista Sam Raimi; il colossal Braveheart (1995) di Mel Gibson, ispirato alla figura di William Wallace ed alla sua rivolta del XIII secolo, romanzata, contro Edoardo I per l’indipendenza della Scozia dall’Inghilterra (il film, lontano dall’essere una ricostruzione storicamente fedele, sottolinea tematiche originali e rielabora diversi aspetti della vita del condottiero, come la lotta per la libertà, la vendetta personale del protagonista in nome della moglie violata e assassinata, che diventa la ribellione di tutto il popolo scozzese, ferito nelle sue aspirazioni, il peso delle scelte dei padri sui figli o sugli eredi, l’onore ferito e difeso, l’eroismo e la lotta mortale per una causa giusta e identitaria) – il William Wallace interpretato da Gibson, emblema della libertà e del patriottismo, anche grazie al vasto successo ottenuto dalla pellicola, è diventato il simbolo degli indipendentisti scozzesi, approdati al Referendum per l’Indipendenza della Scozia nel 2014 dal Regno Unito (che ha visto la vittoria del No, pur con un piccolo divario percentuale rispetto al Sì mentre, recentemente, la figura di Wallace è stata ripresa e simpaticamente sovrapposta a quella di Mancini nella copertina del giornale scozzese “The National”, per supportare la Nazionale di calcio dell’Italia nella partita contro l’Inghilterra; infine, si ricordi anche l’avventuroso Il settimo figlio (The Seventh Son, 1999) di Bodrov [4].

Fig. 2. Mancini novello William Wallace, ideale difensore dell’onore e delle aspirazioni indipendentiste scozzesi, nella versione dell’eroe scozzese interpretata da Mel Gibson in Braveheart (1995), sulla copertina del “The National Scotland”, 10 luglio 2021.

Per non parlare, poi, dello sterminato filone di film debitori dell’immaginario templare, ispirati alle Crociate o alla cerca del Graal – si citino soltanto, a titolo esemplificativo, Le Crociate – Kingdom of Heaven (2005) di Ridley Scott, Outcast – L’ultimo templare (2014), di Nick Powell, con Nicolas Cage nelle parti del protagonista, Ironclad (2011) di Jonathan English [5].

Fuori dai confini statunitensi certamente da citare Il Settimo sigillo (Det sjunde inseglet)di Ingmar Bergman (1957), celebre per la famosa partita a scacchi con la Morte, sfidata dal cavaliere e crociato Antonius Block, ambientato in un Medioevo nord-europeo, dove imperversano peste, povertà e ansie millenaristiche; di produzione inglese si ricordino Sword of the Valiant – The Legend of Sir Gawain and the Green Knight (1984) di Stephen Weeks, ispirato al celebre romance anonimo Galvano e il Cavaliere Verde, risalente al XIV secolo (nel film il ‘Green Knight’ è interpretato da Sean Connery); Enrico V (1989) di Kenneth Branagh, basato sull’omonima opera di William Shakespeare; il film di produzione francese Giovanna d’Arco (The Messenger: The Story of Joan of Arc, 1999), di Luc Besson, naturalmente ispirato alla figura dell’eroina francese (in un esaltazione dei suoi tratti devozionali, della sua fede, abnegazione e coraggio); infine il tedesco Codice Carlo Magno (Die Jagd nach dem Schatz der Nibelungen, 2008) del regista Ralf Huettner, tratto dall’epica germanica e dalla Cerca del mitico Tesoro dei Nibelunghi.

Il cinema italiano, tra gli anni Sessanta e Settanta, ha interpretato in maniera del tutto originale il Medioevo, rivestendolo di toni e aspetti pauperistici, popolari, irriverenti: impossibile non citare L’armata Brancaleone (1966) e il rispettivo sequel, Brancaleone alle crociate (1969), in cui Mario Monicelli mette in scena un Medioevo comico, ignorante e povero, ed in cui l’eloquente protagonista, pur animato da sane virtù, rappresenta una grottesca parodia del tipico cavaliere-eroe medievale (ancor di più, è una critica alla propaganda fascista ed a quella parte di Destra italiana che ad essa si richiamava nel Secondo Dopoguerra e negli anni Sessanta)[6]. Interessante è anche il punto di vista di Pier Paolo Pasolini che, qualche anno dopo, rappresenta, nella sua Trilogia della vita (1971-1974) – composta da Il Decameron, I racconti di Canterbury e Il fiore delle Mille e una notte – un Medioevo “senza veli”, che diviene un’accesa critica alla società ipocrita e bigotta in cui egli stesso vive ed opera [7].

In questo processo, senza dubbio, spetta al genere fantasy il merito di aver influenzato la nascita dell’immaginario medievale, che oggi permea la cultura occidentale, quello che Renato Bordone ha definito il «quarto Medioevo»[8], in riferimento ai tre “Medioevi” teorizzati precedentemente da Mariateresa Fumagalli (barbarico, della rinascita e dialettale) [9].

Proprio il genere fantasy, ha fatto di ambientazioni medievaleggianti, personaggi arturiani, eroi, creature fantastiche (come draghi, maghi, satiri, nani) e cicli narrativi tratti da romance bassomedievali, dalle Chanson de Geste, dall’epica del Nord Europa, il proprio tratto distintivo, nelle sue diverse declinazioni, sin dagli esordi ottocenteschi, con i romance e i poemi di William Morris, ispirati allo stile e ai temi del Ciclo Bretone e dell’epica nordica, o La Principessa e i goblin di George McDonald (1872), oppure nella sua forma alta ed epica, si pensi all’opera magna di John Ronald Reuel Tolkien, Il Signore degli Anelli (The Lord of the Rings, 1954-1955) o alla Saga di Terramare (The Earthsea Cicle,1968-2001) di Ursula Le Guin, o, infine, nella sua veste più violenta e cruda, quella delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco (A Song of Ice and Fire, 1996 – in corso) di George R. R. Martin, erede, per certi versi, del barbaro e brutale universo medievaleggiante di Conan The Barbarian ideato da Robert Ervin Howard, padre dei racconti sword and sorcery [10].

Il Medioevo, dunque, sia quello rielaborato nel corso dell’Ottocento romantico, ma anche quello delle fonti letterarie, è diventato la patente di legittimità dei romanzi fantasy e delle produzioni cinematografiche e televisive che a tali racconti di genere si sono ispirate: come non citare la fortunata trilogia de Il Signore degli Anelli (The Lord of the Rings), di Peter Jackson (2001,2002,2003), che ha contribuito ad alimentare il famoso “caso Tolkien”, ma anche a stimolare la diffusione di società di amatori e appassionati dell’opera filmica e del romanzo, specie presso le nuove generazioni [11]; o ancora le Cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio di Admson (2005), ispirato all’omonima opera magna di C. S. Lewis, amico e collega di Tolkien, intrisa di allegoria e simbolismo cristiani [12]; o, infine, la stessa serie de Il Trono di Spade (Game of thrones, 2011-2019), conclusa qualche anno fa, ispirata alle già citate Cronache di Martin [13].

Il fantasy, concludendo, specie quello alto-epico, si presenta come una rielaborazione di temi, cicli e modelli letterari che hanno origine in età medievale: si pensi alle creature fantastiche, che popolano l’immaginario fantasy, come elfi, draghi, troll, negromanti, rielaborati (anche nella funzione, nel ruolo più complesso che svolgono) proprio da poemi e romance del Medioevo (il poema epico del Nord Europa, il Beowulf e il Sir Gawain and the Green Knight, ad esempio, sono fra i modelli ispiratori dell’opera tolkieniana); ma si pensi anche alla presenza di castelli neogotici e agli assedi distruttivi, mortali, che compaiono in queste opere, che reinventano i grandi assedi del passato, a loro volta resi iconici dalle pellicole cinematografiche e consegnati alla cultura popolare (in modo diverso, ad esempio, l’assedio di Approdo del Re e l’assedio Minas Tirith ricordano i tentativi di conquista ottomana di Costantinopoli, e la sua finale caduta nel 1453); infine, alcuni cicli narrativi, come il viaggio circolare dell’eroe protagonista (spesso un vero e proprio antieroe, come nel caso di Frodo), che diviene il Viaggio di espiazione non soltanto del singolo individuo, ma dell’intero genere umano, e la comparsa di luoghi mistici come la foresta o boschi incantati, luoghi di passaggio narrativo ma anche di transizione e maturazione per l’eroe che li percorre – è così nel caso della Foresta di Fangorn del Signore degli Anelli,dalla quale Merry e Pipino emergono cambiati, interiormente ed esteriormente, mentre nella stessa “i tre cacciatori”, Legolas, Gimli e Aragorn, dopo l’incontro soprannaturale con lo stregone Gandalf, acquistano un ruolo più alto ed importante all’interno della storia, ma la foresta è anche quella del Trono di Spade, dimora dei giovani e longevi Figli, custodi della Natura e della magia primordiale, nonché sede di arcani segreti e magie oscure, “deviate”, rappresentate dai terribili Estranei [14].

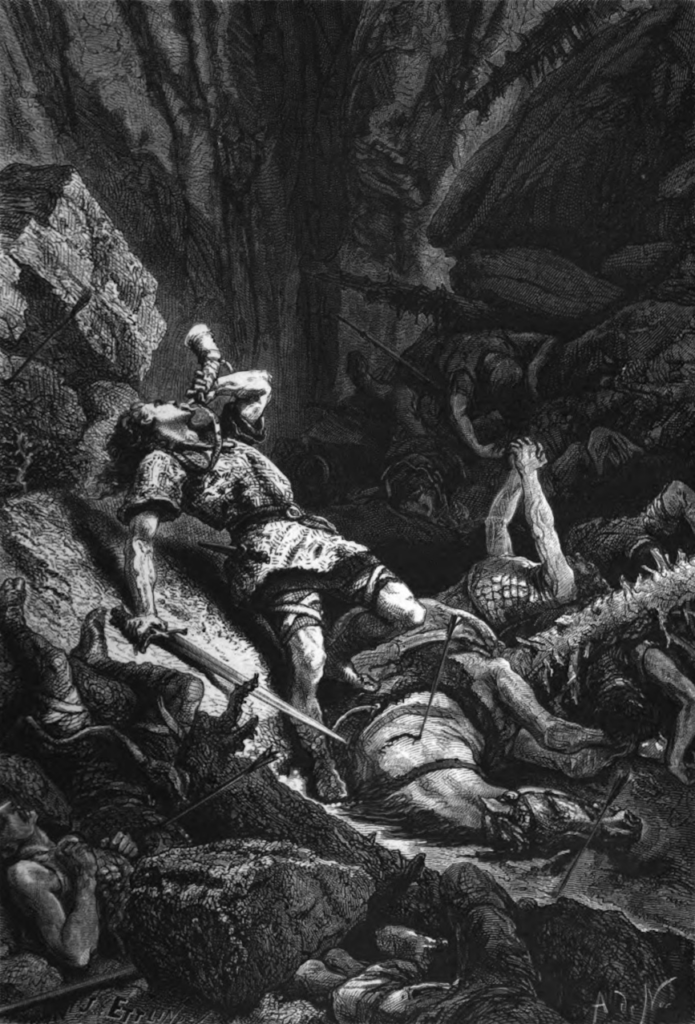

Fig. 3. Locandina del film horror – fantasy L’armata delle tenebre (Army of Darkness, 1992). Ash (Bruce Campbell), paradossale e comico antieroe armato di fucile a canne mozze e di una motosega utilizzata come protesi, si trova catapultato nel XIV secolo, in lotta contro forze demoniache e in cerca del Necronomicon ex mortis (testo che è un richiamo agli scritti di H.P. Lovecraft), un millenario libro maledetto in grado di trasportarlo nel presente. Per riuscire nella sua impresa Ash dovrà muoversi tra contadini superstiziosi, maghi, dame, cavalieri arroganti in pesanti armature.

2. Da una celebre scena de Il Signore degli Anelli. Il Ritorno del Re (2003).

La cavalcata dei Rohirrim: l’ultima grande vittoria della Cavalleria “neomedievale” sul Male e la decadenza della Modernità

La Cavalcata di Rohan contro le orde di Mordor ai campi del Pelennor, messa in scena magistralmente nel terzo film della saga di Jackson, (The Lord of the Rings: The Return of the King, 2003) accompagnata dalle insuperabili colonne sonore di Howard Shore, rappresenta l’Ultima grande vittoria della Cavalleria, intesa sia come corpo militare, che come sistema (neomedievale) di valori cortesi, etici, spirituali, impersonati al loro massimo grado dal valoroso Re Theoden, Re-Cortese e Re-rinato.

L’Ultima grande vittoria prima del crollo del mondo antico e, di conseguenza, dei Valori umani e virtù militari, di fronte al trionfo, moderno, della Guerra tecnologica e macchinizzata, che schiaccia l’onore e la lealtà di fronte alla corsa per la vittoria, una nuova Guerra che rende un numero, un mero dato, il singolo individuo, cancella l’eroismo con lo scoppio di granate e colpi d’artiglieria.

Resta, il discorso del Re, riprodotto dalla pellicola di Jackson, la più alta manifestazione delle Virtù e dei Valori sempre validi, la fides, lo spirito di sacrificio, la lotta senza quartiere per una causa giusta, il coraggio e l’onore, che ci rendono uniti, pienamente Uomini, anche di fronte alla decadenza, al crollo, alla Fine del Mondo (in Tolkien la cavalcata di Theoden preannuncia una morte gloriosa in battaglia per la salvezza del Mondo, un’eredità dello stile narrativo dell’epica germanica, in linea con i temi e le imprese eroiche, pur nella caduta, degli eroi norreni.

L’episodio, nella sua forma letteraria, a mio avviso, è anche eco di un’altra celebre cavalcata, quella del tema musicale delle Valchirie della wagneriana Tetralogia L’Anello del Nibelungo, nella quale Brunilde si sacrificherà in un’ultima cavalcata verso le fiamme del Valhalla per porre fine alla Maledizione dell’Anello; nonostante lo stesso scrittore sudafricano si sia sempre opposto a qualsiasi tentativo di individuare relazioni e connessioni fra la sua e l’opera di Wagner, esistono, naturalmente, anche altre connessioni fra le due opere, come, del resto, profonde differenze: per Tolkien la “redenzione” e lo “spirito di sacrificio” salvifico dell’eroe non coincidono con la distruzione del mondo, come in Wagner, ma anzi in un suo risanamento, in una rinascita positiva che per essere tale non deve per forza comportare l’Apocalisse / Ragnarok o il “Crepuscolo degli Dei”.

Esclama Re Theoden, impavido, prima della sua epica ed ultima cavalcata (nella ricostruzione di Peter Jackson):

«Desti, desti cavalieri di Theoden!

Lance saranno scosse, scudi saranno frantumati!

Un giorno di spade, un giorno rosso prima che sorga il Sole!

Cavalcate ora! Cavalcate ora!

Cavalcate! Per la rovina e per la fine del Mondo!

Morte! Morte! Morte!» [15].

Parole potenti, evocative e luminose, qui nella versione in lingua originale: «Arise, arise, Riders of Théoden!

Spear shall be shaken, shield shall be splintered,

A sword-day, a red day, ere the sun rises!

Ride now, ride now, ride!

Ride for ruin and the world’s ending!».

La Battaglia dei Campi del Pelennor (15 marzo del 3019 della Terza Era), arride, infine, agli uomini di Gondor e Rohan: tuttavia, la sconfitta delle orribili orde di orchi, troll, uomini del Sud al servizio del Male, di Sauron, seppur positiva, segna l’inizio luminoso di una Nuova Era, quella degli Uomini, destinata a decadere lentamente (da un punto di vista insieme spirituale che di “lignaggio”, concetti che in Tolkien coincidono) e, conseguenzialmente, inaugura la graduale scomparsa delle altre razze delle genti libere della Terra di Mezzo (Elfi, Nani, Hobbit, Ent) di fronte al successo e al rapido avanzare degli Uomini; scompariranno dalla Terra l’insieme di valori, usi, tradizioni di interi popoli, scompaiono l’Arte e la Bellezza delle Prime Ere. Progressivamente, al seguito della sconfitta dell’Oscuro Sire, verranno meno, nel mondo degli Uomini, coraggio, valori, lealtà, cameratismo cavalleresco, spirito di sacrificio per un Bene Superiore – Aragorn sa che questo tempo prima o poi verrà ed è esemplare, a tal proposito, il discorso con il quale, all’interno dell’ultimo capitolo di Jackson, esorta i suoi ultimi soldati e i membri della Compagnia riuniti, a lottare per la difesa della libertà, una chiamata all’ultima resistenza, espressa in un discorso che è frutto dell’inventiva del regista neozelandese ma anche della Speranza di un Re che, prima di tutto, è un Uomo:

«Figli di Gondor, di Rohan, fratelli miei! Vedo nei vostri occhi la stessa paura che potrebbe afferrare il mio cuore! Ci sarà un giorno, in cui il coraggio degli uomini cederà, e abbandoneremo ogni legame di fratellanza, ma non è questo il giorno!

Ci sarà l’ora dei lupi, e degli scudi frantumati, quando l’era degli uomini arriverà al crollo, ma non è questo il giorno! Quest’oggi combattiamo, per tutto ciò che ritenete caro in questa bella terra, io vi invito a resistere uomini dell’Ovest!» [16].

La sconfitta del Male genera, seguendo il corso degli eventi, la perdita di funzione rivestita da Minas Tirith e Rohan di “Sentinelle luminose” d’Occidente, a difesa degli uomini e delle genti libere della Terra di Mezzo, da difendere contro i poteri oscuri – poteri troppo grandi per essere affrontati individualmente o con le sole forze umane / fisiche. Sconfitto il nemico “esterno”, Sauron, questa funzione di sorveglianza, di guardia e vigilanza, cessa definitivamente, e il nuovo nemico diventa “interno”, dal momento che gli Uomini divengono i protagonisti incontrastati della Quarta Era (non a caso Tolkien, nel suo incompiuto The New Shadow – La Nuova Ombra –, che sarebbe dovuto essere il seguito della sua opera magna, Il Signore degli Anelli, incentrato sulla Quarta Era e il regno di Eldarion, figlio di Aragorn, attribuisce proprio all’Uomo la responsabilità diretta di un nuovo Male portato sulla Terra di Mezzo – il testo è incompiuto perché Tolkien considerava “noioso”, “poco interessante”, un mondo senza elfi o dove la loro magia si fosse estinta).

E’ il principio dell’Eucatastrofe, da Tolkien portato all’estreme conseguenze con esiti profondi e originali: la sconfitta del Nemico comporta una grave perdita. In questo caso al risanamento del mondo prima sotto il regno di Aragorn, poi di Eldarion, figlio suo e dell’Elfa Arwen, segue lo svilimento e il progressivo consumarsi della pura linea di sangue reale di Numenor, destinata a mischiarsi con linee di sangue minori e infine a scomparire, restando un ricordo nostalgico, retaggio glorioso del passato.

In questo senso è possibile associare la Cavalcata dei Rohirrim con le ultime azioni militari dei reparti di cavalleria degli eserciti europei e americani del Novecento: esempi celebri di eroismo antico, corpi militari che godevano di prestigio e rispetto, con un loro codice di valori e ritualità, che, però, è stato, nella maggior parte dei casi, destinato a infrangersi contro la durissima realtà dei fatti, quella delle trincee, dei carri armati, delle mitragliatrici, che contraddistinguono i nuovi campi, senza onore, della I e II Guerra Mondiale.

Si ricordino, a titolo esemplificativo, le cariche eroiche quanto spesso disastrose, del “British Cavalry Corps” ad Amiens, nel 1918, contro i tedeschi, oppure le azioni del reggimento “Fort Garry Horse” canadese, vincitore sui tedeschi a Gattigny, nell’ottobre dello stesso anno, o ancora le ultime due cariche della Cavalleria italiana sul fronte orientale durante la II Grande Guerra, quella del Reggimento “Savoia Cavalleria” del 24 agosto del 1942, condotta contro reparti regolari dell’esercito russo a IsburcenskiJ (Russia) presso il fiume Don, celebre per la vittoria italiana di 700 cavalieri armati di sciabola su circa 2500 fanti siberiani, alla quale segue, due mesi dopo, quella meno fortunata combattuta a Poloj, Croazia, dal reggimento “cavalleggeri di Alessandria” contro un gruppo di partigiani jugoslavi (17 ottobre del 1942), un’eroica carica che consentì al Regio esercito di rompere l’accerchiamento nemico a costo, tuttavia, di numerosissime perdite.

Fig. 4. e fig. 5. Scene tratte dalla pellicola Il Signore degli Anelli. Il ritorno del Re (The Lord of the Rings. The Return of the King, 2003).

BIBLIOGRAFIA

Sul tema del presente articolo e il cinema di ispirazione medievale, si veda in particolare il recente volume: Cinema e Medioevo, n. 600 della rivista «Bianco e Nero», a cura di Franco Cardini – Riccardo Facchini – Davide Iacono, Centro Sperimentale di Cinematografia, Sabinae, Roma, 2021. Si vedano, poi, in particolare i seguenti contributi all’interno del detto volume: Riccardo Facchini – Davide Iacono, Medievalismo, il nome della cosa. Il contributo del cinema alla rappresentazione, la ricezione e l’uso postmedievale del medioevo, in Cinema e Medioevo, a cura di Franco Cardini – Riccardo Facchini – Davide Iacono, 2021, pp. 10-26; Tommaso Di Carpegna Falconieri, Medioevo andata e ritorno. Viaggi nel tempo, da Mark Twain a Les Visiteurs, in Cinema e Medioevo, 2021, pp. 17-23; Francesca Roversi Monaco, Medioevo prossimo venturo. Distopie apocalittiche nella produzione audiovisiva contemporanea, in Cinema e Medioevo, 2021, pp. 24-29; Davide Iacono, Quelle bande così nere. Condottieri di celluloide: nazionalismo e medievalismo nel cinema di regime, in Cinema e Medioevo, pp. 43-50; Marina Montesano, Tremate, tremate… La stregoneria sullo schermo: fra medioevi immaginari e modernità atemporali, in Cinema e Medioevo, 2021, pp. 58-65; Nicolò Maggio, Conan: la spada e lo stregone. Middle Ages e fantasy: la rielaborazione del medioevo attraverso le saghe filmiche sword and sorcery, in Cinema e Medioevo, pp. 94-101; Roberta Capelli, Le colpe di Lancillotto e Ginevra. Trasposizioni cinematografiche della materia di Bretagna: tecniche di narrazione medievale e strategie di riscrittura contemporanea in Robert Bresson, pp. 110-115; Franco Cardini, Nota finale su cinema e medioevo. I film macchine del tempo, in Cinema e Medioevo, pp. 169-175. Si segnala, inoltre, la pagina web Cinema e Medioevo, link: https://www.cinemedioevo.net/, splendida iniziativa culturale del noto medievista Raffaele Licinio (scomparso nel 2018), catalogo ragionato (cronologico e alfabetico) di tutti i film sul Medioevo (ultimo aggiornamento: dicembre 2017). Il presente articolo inaugura la nuova sezione “Cinema e Medioeva” del rinato sito del professore Licinio.

[1] Per approfondire il rapporto tra Medioevo e cinema si veda: Vito Attolini, Immagini del Medioevo nel cinema, Bari, Edizioni Dedalo, 1993. Inoltre: Marco Brando, Medi@evo, Salerno Editrice, Roma, 2024.

[2]. Renato Bordone, Medioevo americano. Modelli scenografici e modelli mentali, «Quaderni medievali», 13 (1982), pp. 130-150.

[3] Calder Loth – Julius Sadler, The only proper style. Gothic architecture in America, New York-Boston, New York Graphic Society, 1975; Renato Bordone, Da Walpole a Steinbeck: l’influenza letteraria, in Lo specchio di Shalott, cit., pp. 163-171; Matteo Sanfilippo, Il Medioevo secondo Walt Disney. Come l’America ha reinventato l’Età di Mezzo, Roma, Castelvecchi, 1993, pp. 85-90; Renato Bordone, Editoria tra Ottocento e Novecento. Fumetto, in Arti e storia nel Medioevo, 2004, pp. 711-736; Pompeo Vagliani, L’immagine del Medioevo nell’editoria per l’infanzia tra Ottocento e Novecento, in Arti e storia nel Medioevo, 2004, pp. 673-692; Nicolò Maggio, Conan, la spada e lo stregone. Middle Ages e fantasy: la rielaborazione del medioevo attraverso le saghe filmiche sword and sorcery, in Cinema e Medioevo, 2021, pp. 94-101.

[4]. Ilaria Porciani, L’invenzione del Medioevo, in Arti e storia nel Medioevo, 2004, pp. 253-280; Antonio Musarra, Robin Hood, Brancaleone e il feroce Saladino. I film sulle Crociate: le “guerre sante” del passato e del presente, in Cinema e Medioevo, 2021, pp. 78-54.

[5]. Marina Montesano, Medioevo e medievalismo tra Europa e America. L’attualità di un dibattito antico, «Materialismo Storico», 1-2 (2016), pp. 280-296.

[6] Vito Attolini, Immagini del Medioevo nel cinema, cit., p. 47.

[7]. Nico Naldini, Pasolini, una vita, Einaudi, Torino, 1989.

[8] Renato Bordone, Medioevo americano, cit. p.149.

[9] Mariateresa Fumagalli Beonio-Brocchieri, Il romanzo italiano «medievale» nell’ultimo decennio, «Quaderni Medievali», 21 (1981), pp. 59-54; Gianfranco De Turris, L’immaginario medievale nel fantastico contemporaneo, «Quaderni Medievali», 21 (1981), pp. 93-110.

[10]. Nicolò Maggio, Medioevo fantastico. L’invenzione di un altrove medievale, «Annali della Terra di Mezzo», 11 maggio 2021, sito web: https://annalidellaterradimezzo.blogspot.com/2021/05/medioevo-fantastico-linvenzione.html.

[11]. Gianfranco De Turris, La compagnia, l’anello, il potere. J. R. R. Tolkien creatore di mondi, Rimini, Il Cerchio, 2002.

[12]. Clive Staples Lewis, L’immagine scartata. Il modello della cultura medievale, trad. it., Genova, Marietti, 1990.

[13]. Gianfranco De Turris, L’immaginario medievale, «Quaderni medievali», 21 (1986), pp. 93–98.

[14]. Enrico Giaccherini, Il Cerchio magico. Il romance nella tradizione letteraria inglese, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1984; Tommaso Carpegna Falconieri, «Anche se nei sogni è tutta illusion e nulla più». Una parola sul medievalismo, «PARADOXA», XIV (2020), 4, pp. 11-16.

[15]. Questa la versione letteraria, nella traduzione dell’Alliata (J.R.R. Tolkien, Il Signore degli Anelli, trad. it., Bompiani, Milano, pp. 2615-2616):

«Avanti, avanti, Cavalieri di Théoden!

Gesta crudeli vi attendono: fuoco e stragi!

Saran scosse le lance, frantumati gli scudi,

e rosso il giorno prima dell’alba!

Cavalcate, cavalcate! Cavalcate verso Gondor!».

[16]. «Sonsof Gondor! Of Rohan! My brothers. I see in your eyes the same fear that would take the heart of me. A day may come when the courage of Men fails, when we forsake our friends and break all bonds of fellowship, but it is not this day. An hour of wolves and shattered shields when the Age of Men comes crashing down, but it is not this day! This day we fight! By all that you hold dear on this good earth, I bid you stand, Men of the West!» (The Lord of the Rings. The Return of the King, 2003).